在夯实根基中油气和新能源板块如何拓展新的增长空间

记者:今年以来,随着我们国家首部能源法正式实施,新能源在能源体系中的地位得到根本性提升,不再是传统能源的“补充”,而是成为与化石能源一样重要的能源类型。油气田企业在推动新能源高水平质量的发展、加快绿色低碳转型方面主要做了哪些工作?

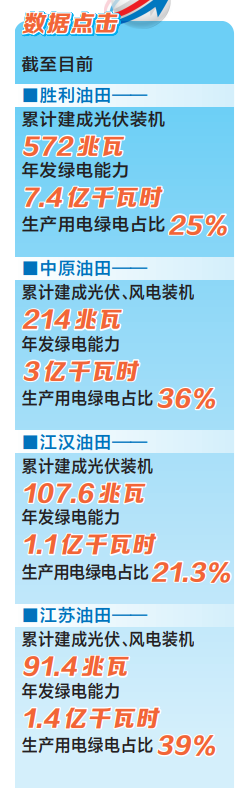

杨 勇:胜利油田重点刻画了“绿电-绿热-绿色油田”建设路径,推动从“布局新能源产业”到“用新能源重塑产业”转变。截至目前,已累计建成光伏装机572兆瓦,年发绿电能力7.4亿千瓦时,生产用电绿电占比达25%。

围绕“源网荷储”打造油田新型电力系统,自主研发建成的我国油气领域首个“源网荷储”智慧能源系统,被列为全国油气勘探开发十大标志性成果。通过实施“风、光、发”拓源,“主、配、微”强网,“节、简、柔”调荷,“固、移、新”增储的新路径,每年实现协同增效1亿元。

围绕“源用储联”构建新型热力体系,立足“油田之中建热田”,培育了地质数据挖掘、弃置井改造利用、热能梯级供给、油地深度互联的绿热发展新模式,被集团公司确定为“源用储联”试点单位。目前,已建立涵盖813口潜力井的弃置井“资源池”、66个优质地热项目“储备库”。

围绕“多能融合”推动绿色油田建设,今年7月,成功申报国内油气区新能源领域首个国家科技重大专项,并以此为依托打造国家级页岩油气示范区(民丰)清洁能源替代、百万吨级老油田(孤东)零碳油区和百万吨低浓度二氧化碳捕集项目3个示范工程,零碳油区清洁能源替代率在80%以上。

段金宝:紧扣“双碳”战略目标,确立“绿电替代、绿热赋能、绿氢引领”的多能互补发展路径,充分整合区域内低效无效土地及内部电网等资源,着力构建“化石能源+绿色能源”双轮驱动发展新格局,光伏、风电装机规模达214兆瓦,生产用电绿电占比突破36%,制氢能力达到500标准立方米/小时,绿热供热量达27.6万吉焦。

聚焦构建多元互补、绿色高效的供电体系,深入推动“源网荷储”一体化建设,突出效益优先、集约开发、梯级利用、生态协同,自主攻关11项多场景分布式光伏建设技术,年发绿电能力达到3亿千瓦时。

聚焦构建“光电热蓄”智能协同供热体系,创新应用滤前取热、双泵耦合、光热利用、高效蓄热等一系列特色清洁供热技术,实现能源高效转化与低碳排放,改造后中转站实现自用气的全面替代。

聚焦打造豫北地区“绿氢”供应中心,深度融入郑汴洛濮氢走廊建设,充分的发挥区域氢能产业“链长”作用和上中下游一体化优势,建成国内单套规模最大500标准立方米/年PEM制氢系统和108千瓦高温固体氧化物电解水制氢中试装置,绿氢生产形成工业化产能,为中原城市群氢能产业高质量发展赢得了先机。

宋军备:江汉油田紧紧围绕“双碳”目标,结合地域内资源潜力及业务特点,“十四五”初期明确以光伏及风电开发为主的新能源发展路径,2024年根据未来高水平发展的有关要求,提出传统油气化工、新能源和绿色低碳融合发展新理念,2025年积极拥抱国家零碳园区申报政策机遇,再次提出以总部“油、气、新能源三足鼎立”精神为指导,兼顾内外部市场,统筹集成资源优势,努力打造“光伏与风电开发-多形式储能-绿电制氢及氢能利用-二氧化碳捕集-二氧化碳提高采收率”的复合型产业链,新能源发展趋势、目标及举措持续优化,新能源项目建设稳步推进。

一是光伏建设初具规模。“十四五”初期,油田克服新能源起步晚,没有技术及经验积累的短板,利用自身资源优势,与专业公司开展合作,走出一条切合油田实际的发展之路,光伏项目迅速破零,截至目前,累计建成光伏装机107.6兆瓦,年发绿电能力1.1亿千瓦时,生产用电绿电占比21.3%(包括外购绿电指标)。

二是绿热应用深度探索。充分的利用王场联合站采油伴生水余热资源,集成附近井场光伏优势,打造首个“余热+光伏”示范项目,2023年投产,取代站内加热炉,实现年代气30万立方米;2025年,利用广斜77井场拉油点用热场景,尝试“光热+低氮燃烧+电加热”技术路径,建成油田首个光热利用示范项目,6月投产至今,实现油罐加热用电全替代;2026年,油田将继续完善空气源泵技术,通过不断探索尝试,有望在“十五五”期间实现不同场景绿热应用推广。

三是储能领域强力攻坚。江汉盐化工采卤形成地下盐腔,使油田在地下储气、储能等领域具备较大潜力,油田组织研究院、工程院、采油厂等单位合力攻关,利用王1-13、王13、王盐1、王盐2等井形成的地下盐腔,通过三维地震、声呐测腔、密封性测试等技术方法,充分学习借鉴行业内的建设经验,论证项目开发可行性,为“十五五”300兆瓦压缩空气储能项目奠定基础。

周宇成:江苏油田聚焦“双碳”目标,积极构建“风光互补+油气生产”模式,快速推进风光电建设与勘探开发融合发展,为油田绿色低碳发展注入强劲动力。截至目前,已建成投产风电机组11台、光伏电站192座,形成装机容量91.4兆瓦、年发绿电能力1.4亿千瓦时的新能源规模。油田新能源发电量占油田生产用电量的39%。

油田深化多能互补示范区建设,形成“光伏+井站”“光伏+CCUS”“风光储一体化”“光电光热一体化”“绿电+伴生气”等多元应用场景。今年,重点实施了花24-18“光储气”多能互补,李堡站光电、光热一体化工艺应用,崔庄“绿电+蓄热”等项目,进一步丰富了新能源应用模式。

加强“源网荷储”体系建设,针对性开展新能源部署,统筹推进电网相互连通、电气化改造等工作,配套建设了5座储能电站,打造高比例绿能替代示范区。目前,曹庄、兴庄、刘陆、崔庄等4个主力油区绿电占比超过42%,崔庄区域达到61.2%。

深化智能管控,开展电力集中监控、智能化调度、新能源管控等多元应用的集成优化,打造多源电力系统集中控制平台,构建集“电力调度、远程控制、绿电消纳、数据管理”于一体的闭环机制,实现风、光、储系统信息化融合交互,着力提升新能源运行效率。

记 者:在我国推动新能源规模化、产业化发展的背景下,油气田企业作为传统能源的核心主体,在向“油气+新能源”综合能源企业转型的过程中,面临哪些具体挑战?具备哪一些可挖掘的发展潜力?

杨 勇:胜利油田虽然将“油气区多能源融合协同”作为油气与新能源融合发展的核心路径取得了一些成绩,但在规模化、系统化推进中仍面临风电突破、多能源融合技术攻关、低成本绿能替代等挑战,特别是传统能源供给模式与绿色低碳时代要求之间的结构性矛盾突出。

面对困难与挑战,胜利油田充分的利用得天独厚的条件和扎实的实践基础,发展的潜在能力有三:一是资源禀赋与场景优势显著,拥有丰富多元的油气开发场景,涵盖了从常规油气田到海上油田等多种类型,发供用电产业链条完整,形成了一套成熟且完备的能源供应体系;二是智慧能源实践全国领先,“源网荷储”一体化智慧能源管控平台通过长期探索“多能平衡互济、源荷高效耦合、绿电友好消纳、生产柔性变革”的融合发展路径,积累了大量宝贵经验;三是绿热替代模式创新突破,通过综合运用“地热规模替代、余热吃干榨净、光热因地制宜、热储协同互联”等手段,可实现油气开发用热高比例绿色替代。

段金宝:在推动油气与新能源全面协同融合发展实践中,同样面临着因产业环境快速演变而带来的挑战,例如光伏风电基建接近区域容量上限,新项目审批门槛明显提高;绿热资源地理分散制约集约效应,民用供暖市场渗透薄弱;氢能产业链技术成熟度不足且依赖政策补贴等。

尽管挑战重重,但企业独特的基础和优势也赋予了巨大的发展机遇和潜力。一是宏观趋势构建发展势能。“生产端电力化、电源侧清洁化”路径明确,以绿电为核心的新质生产力加速重构现代能源体系,为企业打造第二增长曲线创造了时代机遇。二是顶层设计强化战略引领。“双碳”战略与集团规划双重驱动,通过优先获取建设指标、扩大矿权储备等举措,可以加快推进油气供应商向多能互补综合服务商转型发展。三是政企协同开辟创新空间。地方配套政策密集出台,储能运营模式探索与氢能示范工程发展迎来历史机遇,行业有望得到进一步催化,缩短新兴业务成长周期。

宋军备:江汉油田目前具备光伏百兆瓦以上的建设规模,已接近消纳能力极限,但总体上讲,能源结构单一,绿电占比仍然处于较低水平,与集团公司上游企业中等水准相比还存在很明显差距,迫切地需要通过风电建设、与光伏耦合互补,逐步扩大绿电规模。但湖北省风电指标获取竞争激烈,2023年油田开始申请风电指标,截至目前尚未获得突破;油田虽然具备较大规模地下盐腔,但层位较深,在1400米以深,湖北省目前也没有政策补贴,缺乏峰谷套利空间,导致项目开发存在技术难度大与经济效益差的双重挑战。

面对新能源开发的复杂环境与严峻挑战,江汉油田努力强化与政府部门的交流与沟通,及时研判国家及行业的政策走向,积极拥抱国家零碳园区申报的政策机遇,将风电项目纳入零碳园区创建,以风电项目补储能项目的效益缺口,将风电、储能、CCUS等打造成产业链,整体规划、分步推进,新能源产业高质量发展迎来重大转机。

周宇成:随着新能源建设不断深入,江苏油田新能源工作主要面临新能源项目审批难度大、局部消纳制约、电网改造难度大、绿电上网交易受限等挑战。

江苏油田新能源产业化发展具有自身资源潜力和区域发展优势。从生产用能需求看,油田内部用能替代方面仍具有较大空间。此外,油田地处经济发达、产业密集的长三角地区,拥有近两万平方千米的矿权覆盖及1500万立方米的地下盐穴溶腔,为探索规模化风光电、储能项目开发及碳埋存产业化提供了可能。在政策支持方面,国家积极地推进电力市场交易,江苏省率先启动“绿电直供”试点,市场化进程加速推进,为油田新能源参与电力市场交易、拓展多元创效空间提供了更多可能。

记 者:围绕中国石化年中工作会提出的“打造生生不息的绿色低碳产业,加快构建覆盖全产业链的绿色低碳发展体系”,油气田企业在推动新能源高水平质量的发展方面有哪些新思路和新规划?

杨 勇:按照集团公司“油、气、新能源‘三足鼎立’,开创生机勃勃‘大上游时代’”的战略部署,胜利油田将深入把握油气与新能源融合发展的阶段性特征,从“你中有我、我中有你”转向“你就是我、我就是你”,大力推进源头绿能替碳、过程降耗控碳、末端增汇固碳、全链碳值转化,促进油气、新能源全面耦合和绿色转型。

立足新能源产业化向产业新能源化迈进,大力推进科技攻关、模式创新与生态共建,绿电聚焦“源网荷储碳数”拓版升级、绿热聚焦“源用储联”多元利用、绿色油田聚焦“多能源融合”打造示范。规划布局光伏150兆瓦、风电550兆瓦、构网型储能1000兆瓦时,全方面实施地热绿能替代工程。

预计“十五五”末,胜利油田绿电年供给能力达到22亿千瓦时、绿热年供给能力达到650万吉焦,油气生产直接用能新能源占比在25%以上,新能源折合油当量60万吨。建成3个国家级示范工程,全面完成国家重大课题各项研究任务,为绿色油气田建设提供能够复制、推广的新范式,助力油气产业新能源发展。

段金宝:“十五五”期间,将持续推进“化石能源+绿色能源”双轮驱动发展的策略,加快建设清洁低碳、安全高效的新型能源体系,大力推动新能源由内部替代向外部供能转变。

在规划上,我们将充分依托油田自身资源禀赋、消纳潜力和建设条件,深化地方政府战略合作,利用绿电直连等政策和氢电协同发展等策略,以河南、内蒙古等地为重点,力争实现吉瓦级绿电目标,积极地推进风光绿电规模逐步扩大,除满足自身要外,实现对外供能;由于东濮兼具油、气和储气库,且地温梯度大,地热资源发展的潜在能力巨大,能轻松实现地上地下一体化发展能源大基地。同时抓住时机积极发展地热、氢能和伴生资源开发,实现油田绿色低碳、可持续高水平质量的发展和新能源规模化、效益化、产业化发展。

最终,将形成绿电、绿热、氢能、锂资源四大产业板块,将实现发电量大于用电量,绿热外部项目大于内部项目,推动新能源发展路径从“对内替代”转向“对外供能”,助力油田从传统油气能源供应商向综合能源供应商与稀有资源供应商转变发展方式与经济转型,真正让新能源成为油田高水平发展的新增长极。

宋军备:江汉油田将紧紧把握国家零碳园区申报的政策机遇,统筹集成资源优势,兼顾内外部市场,将集团公司油气与新能源三足鼎立战略部署推向落实,为油气化工跨越式发展提供强劲的绿色动力。

“十五五”期间,江汉油田拟分三期实施300兆瓦风电建设,连同已建光伏项目,总体上具备年发绿电能力7.7亿千瓦时,此外,计划年外购绿电2亿千瓦时,油田生产绿电占比力争在40%以上。盐穴压气储能规划建设300兆瓦/1500兆瓦时,为自建光伏与风电消纳保驾护航的同时,可以加强与国网沟通,力争兼顾电网调度收益,为储能项目经济性提供保障。绿热应用方面,通过近几年的技术探索,拟在各采油厂全面推广,实现加热炉燃气替代。氢能方面,仍然以盐化工的氯碱生产线副产氢为主,进一步在绿色化和高纯化等方向提升产品的质量,进军汽车加氢领域,提升产品附加值,同时跟踪市场绿电制氢技术发展,择机建设绿电制氢生产线。

周宇成:“十五五”期间,江苏油田将紧扣“稳油、增气、新能源大发展”目标,大力推进新能源和低碳负碳产业高质量发展,加强以风电、光伏为引领的清洁能源开发利用,对内抓好生产用能深度清洁替代,对外大力拓展产业化发展路径,积极打造集油气、绿电、碳埋存于一体的区域综合性清洁能源供应商。计划3年内,绿电装机规模超150兆瓦,实现生产用能清洁替代率突破40%,对外供能迈出实质性步伐。

在清洁替代方面,持续推进建筑物屋顶光伏开发,通过“光伏发电-车辆充电-余电并网”一体化,提升空间资源综合利用价值;围绕风电消纳空间存在限制或项目审批难度大的区域,开展小型风机建设论证,通过“小型风机+光伏围栏+组串式储能”多能互补,形成分布式清洁供能体系。

在绿电消纳方面,持续推进供热系统气改电,优化能源结构;对高耗能作业场景,探索应用集成移动式电池储能系统,确保高耗能作业低碳化;对站库和偏远井站,布局分布式储能设施,推进“光伏发电+储能调峰+应急电源”一体化模式,提升绿电效能。

在盐穴利用方面,聚焦开发条件良好的盐穴溶腔,探索推进压缩空气储能项目落地的可行性,推动盐穴资源从“单一采卤”向“储电调峰+商业运营”转型。

在对外供能方面,加强与地方政府部门沟通,积极争取采矿权范围内的风电开发,并优选广东徐闻油区矿权范围内风机机位点,推动落实域外风电项目规划。积极地推进平安基地25兆瓦光伏项目,并探索光伏项目合作开发的可行性,主动对接地方政府及周边村民,合作开发渔光互补光伏项目,力争形成新的示范点。此外,推进分布式光伏入网手续办理,着力打通余电上网通道,推进绿电绿证交易、碳交易等业务发展。